Декабрьский переполох

- Подробности

- Создано: 01.12.2017 13:40

- Просмотров: 2587

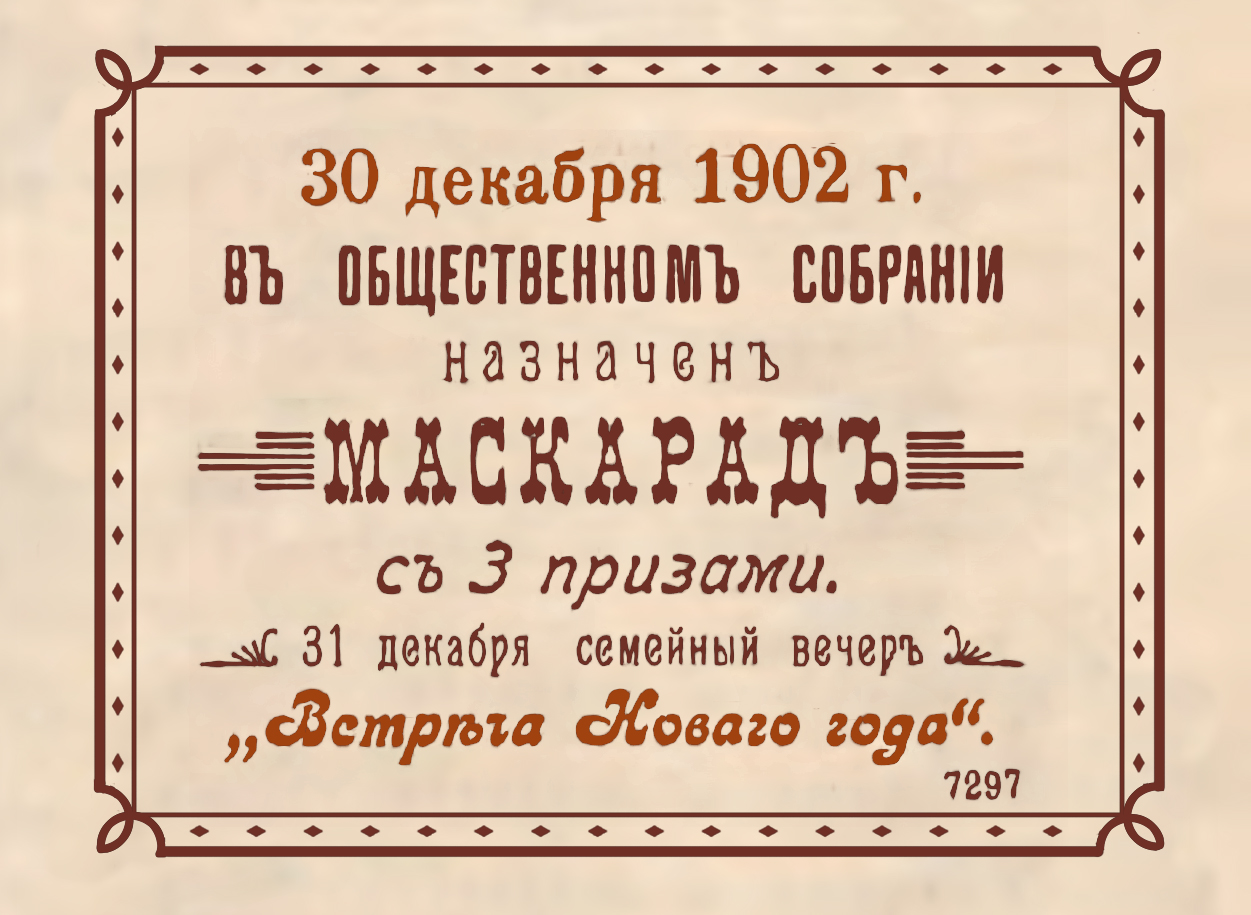

1 декабря 1902 года на Детской площадке за городским театром строили снежную крепость, а после с шумом брали её. Вечером был забег для взрослых, с призами и танцы. Лёд был ровный и гладкий: пожарное общество выделило паровую машину для заливки, и господа Домишкевич, Елизов и Лури, сменяя друг друга, наблюдали за работой.

Яков Ефремович Метелёв, чья усадьба соседствовала с катком, пожертвовал ему новый фонарь и принял на себя все расходы по его содержанию. Иван Николаевич Плотников также установил фонарь и как «продавец света» гарантировал самый низкий ценник. Инженер Вуич на собственные средства отстроил теплушку, очень удобную и просторную. Но особенно пленяла всех сцена для оркестра, сделанная в виде раковины.

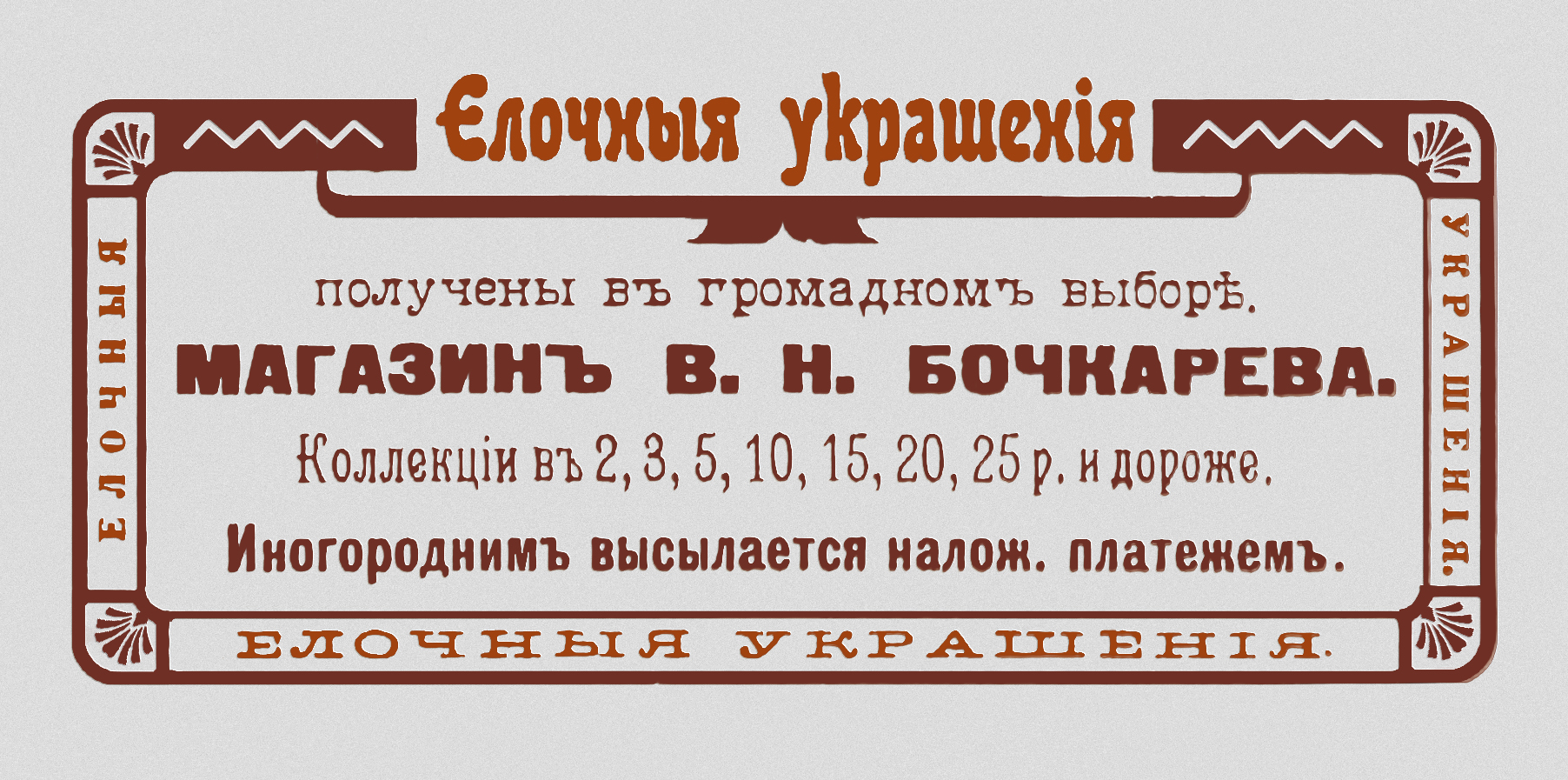

Распорядители в костюмах норвежцев рассказывали, что в больших северных городах, как Гельсингфорс и Стокгольм, очень популярны танцы на льду, и предлагали сезонные абонементы. Многие уже успели приобрести их в магазинах Воллернера и Бочкарёва: ценник (4 рубля 10 копеек) оказался вполне подъёмным; впрочем, большинство предпочли платить по 15 копеек за разовое катание), а со школьников и студентов до шести часов вечера денег вовсе не брали.

Самым же примечательным было то, что всё это обеспечили энтузиасты из нештатной комиссии по внешкольному воспитанию Общества распространения народного образования и народных развлечений. «Восточное обозрение» регулярно писало о них, однако перемежало умилительные картины контрастными репортажами из предместий: «На реке Ушаковке каждый день происходят катания на коньках между обоими мостами, причём существует целая шайка «рабочедомских саврасов», которая выходит кататься исключительно с целью содрать с кого-нибудь коньки. Горе тому городскому и знаменскому конькобежцу, который попадёт в их руки: он не только лишится коньков, но и наполучает подзатыльников».

Невидимое препятствие

Билеты на детские праздники, напечатанные ещё в ноябре, лежали в кассах в ожидании добрых вестей о прекращении эпидемии. Скарлатина и дифтерит каждую зиму разгуливали по Иркутску, собирая новые жертвы. Нынешний же декабрь как будто бы подавал надежды: с десятого число заболевших пошло на спад. Потом опять обозначился рост, но небольшой, и антрепренёр Николай Иванович Вольский обратился в управу за разрешением на устройство публичных ёлок.

«Если выльется в настоящую эпидемию, то газеты напишут потом: во всём виноваты детские утренники, спектакли и балы, – задумался городской голова. – Но запрет на ёлки лишит бедные семьи возможности одеть ребятишек в шапки-валенки-полушубки, да и кульки со сластями – их законные радости. Хоть, с другой стороны, отложить ненадолго и можно бы – в общем, пусть доктора решают»

18 декабря Общество врачей Восточной Сибири собралось на экстренное заседание. Общее мнение было то, что эпидемия «несколько ослабела».

— Ёлки, балы и прочие увеселения не являются единственным местом, где сходятся дети; через школы и церкви заразные болезни распространяются ничуть не менее, а они не закрыты. Вместе с тем дОлжно рекомендовать родителям отказаться от посещения мест публичных увеселений детьми, в особенности дошкольного возраста, – подвёл черту председатель.

В декабре следующего – 1903 года, когда в Иркутске свирепствовала скарлатина, губернатор не разрешил проведение ёлок в клубе Общества приказчиков. При этом зал городской Думы был открыт для общедоступного утра с участием оперного певца Михайлова, хора и оркестра балалаечников-любителей. Кроме того, гласные выделили и 700 рублей на ёлки в школах, не имевших почётных блюстителей. Школьные ёлки в Иркутске 1900-х гг. предполагали расход на одного ученика от 1 рубля и более (в зависимости от возможностей и желания попечителей).

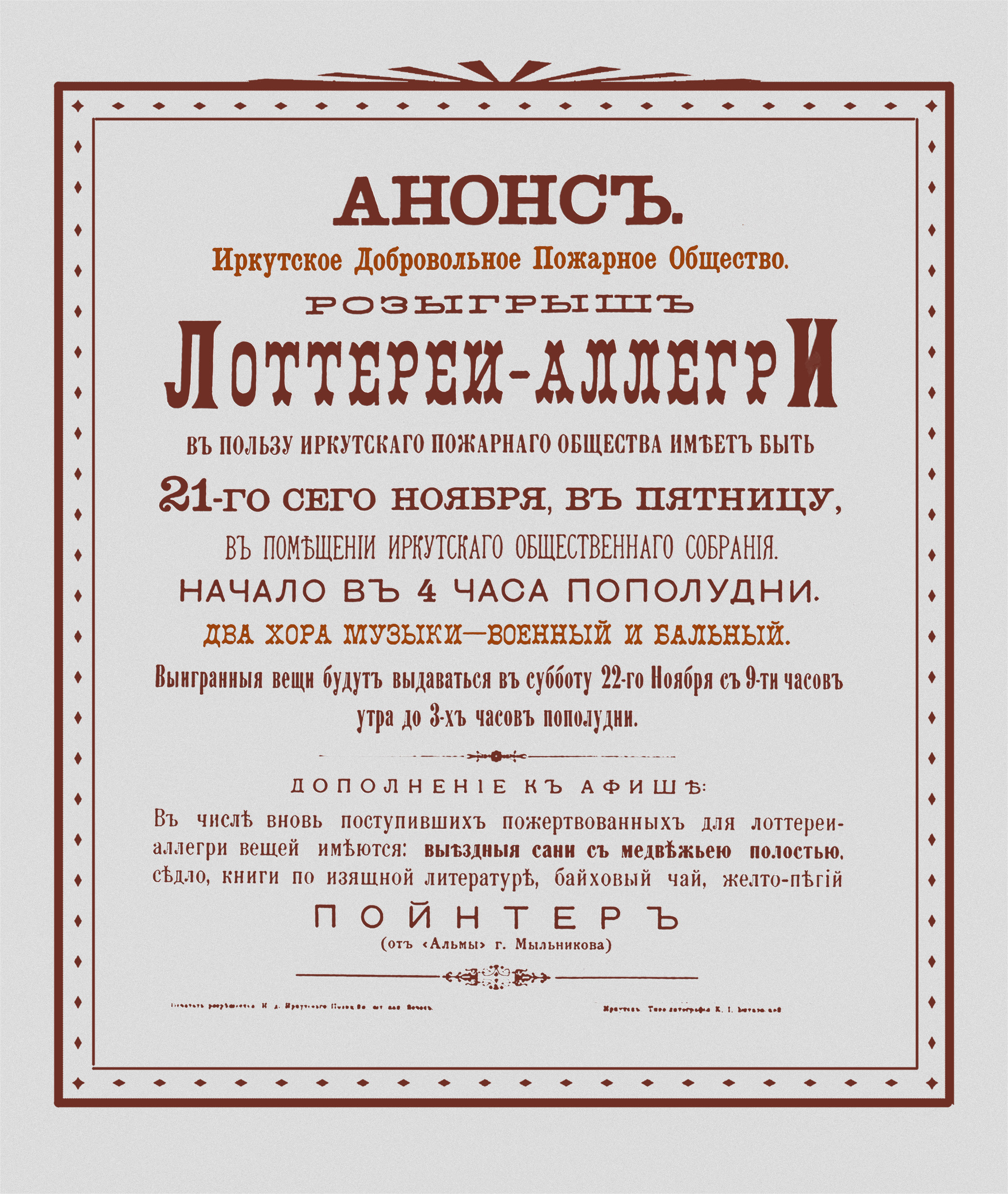

Опережая эпидемию, то есть ещё до наступления декабря, провело лотерею-аллегри Добровольное пожарное общество. Среди прочего разыграли и жёлто-пегого пойнтера из помёта Альмы, любимицы Мыльникова Ивана Александровича. Щенка доставили перед самой раздачей призов, а другой роскошный приз (выездные сани с медвежьей полостью) уже несколько дней красовался в фойе Общественного собрания.

— Богатенький дал – богатенькому и достанется, вот увидишь, – со знанием дела пояснял приезжему новичку старожил. – Деньги – они к деньгам и липнут!

Однако «уважаемым людям» достались лишь безделушки да подборка книг, которую тут же передали гранд даме, представлявшей одно учебное попечительство. Стоявший рядом городской голова Гаряев умилился, и этим тотчас воспользовался городской брандмейстер:

— Пожарные экипажи из целей экономии не имеют рессор – и оттого часто бьются.

— Но тут ведь изрядная сумма потребуется! – посмурнел Пётр Яковлевич. – Что ж, сделайте расчёты да подайте их вместе с заявкой на дополнительную закупку пожарных лошадей.

— Их в 1903-м хорошо бы довести до восьмидесяти пяти.

— После об этом, после, теперь же мне надобно благодарить Пожарное общество за организацию лотереи.

Месяц спустя голова благодарил «добровольцев» за спасение целого здания, занимаемого управлением по строительству Кругобайкальской железной дороги. А случилось-то вот что: сторож, заступая на смену, вошёл в материальный отдел, где, несмотря на вечер, продолжались занятия. Он ещё не разделся и широким рукавом полушубка задел керосиновую лампу, стоявшую на ближнем к двери столе. Стекло разбилось, огонь перебросился на бумаги и стал стремительно распространяться. Сотрудники растерялись и, вместо того чтобы вызвать пожарных, бросились спасать собственные шубы и пальто. Неизвестно, чем бы это и кончилось: в здании было много взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. Но, на счастье начальника управления и владельца здания Файнберга, именно в эту пору здесь случился член Добровольного пожарного общества Григорий Давыденко, прекративший пожар ещё до приезда коллег.

На другое же утро ему вручили вознаграждение (100 рублей) и даже доложили о нём господину начальнику губернии. Обращение было точно по адресу: именно губернаторы пестовали всех иркутских пожарных, включая и добровольцев. И Иван Петрович Моллериус принял живописный рассказ начальника управления как заслуженный комплимент. Что же, и губернаторы нуждаются в похвале, по крайней мере, в рождественскую неделю.

На содержании у… бала

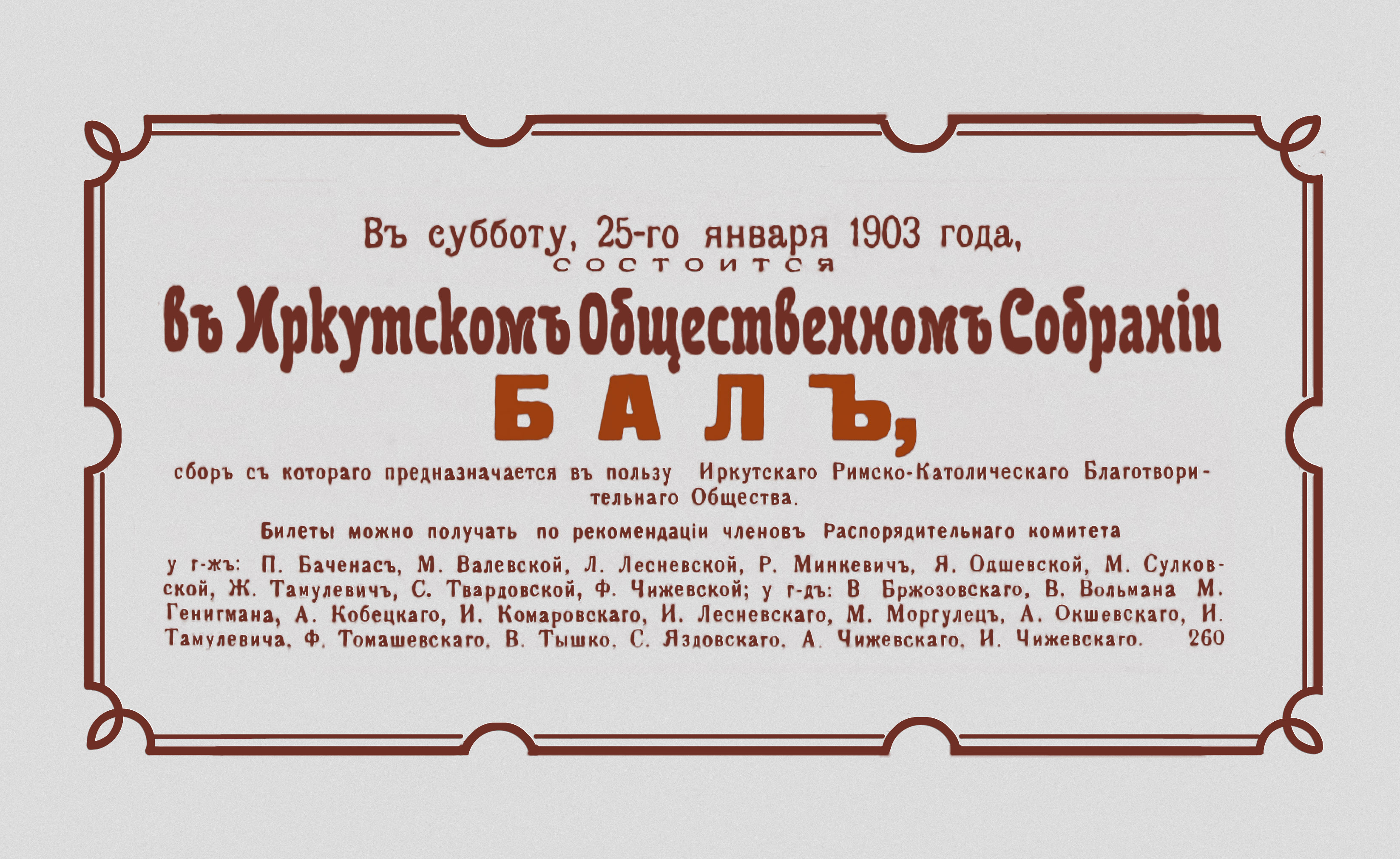

Польский бал отодвинут был на конец января: распорядительный комитет, состоявший из двух десятков известных фамилий, явно задумал всех поразить.

— Должно быть, стоит сходить? – поинтересовался новичок из приезжих у старожила.

— Для этого вам понадобится рекомендация одного из членов-распорядителей, а тут мало будет произвести хорошее впечатление – потребуется и готовность пошире распахнуть портмоне: польские балы ведь все без исключения благотворительные, обеспечивают содержанием местное Римско-Католического общество.

Члены Распорядительного комитета Польского бала, состоявшегося в Иркутском общественном собрании 25 января 1903 г. Госпожи: П. Баченас, М. Валевская, Л. Лесневская, Р. Минкевич, Я. Окшевская, М. Сулковская, Ж. Тамулевич, С. Твардовская, Ф. Чижевская; господа: В. Бржозовский, В. Вольман, М. Генигман, А. Кобецкий, И. Комаровский, И. Лесневский, М. Моргулец, А. Окшевский, И. Тамулевич, Ф. Томашевский, В. Тышко, С. Яздовский, А. Чижевский, И. Чижевский.

1902-й по традиции завершался наградами.

— То, что купец Акулов получил Станислава 3-й степени, ожидаемо и понятно (он как-никак попечитель больницы в Киренске) – а за какие заслуги одарены серебряными медалями на Станиславской ленте письмоводители Соколова и Шергина? И не в том ли причина, что их столы стоят в канцелярии генерал-губернатора? Оттуда к Богу поближе, должно быть, но, сколько помню я, прежде женский пол получше знал своё место! – изводился отставной канцелярист, живший прошлым. – Светопреставление, не иначе! Ещё не попало в газеты, но я переписал: надзирательница женского отделения иркутской тюрьмы (!) М.Ф. Плисковская удостоена золотой медали на Аннинской ленте. Ну за что?!

— Это что, Карп Федулыч, это всё цветочки ещё. А вот слышал я, будто бы из Иркутска обратились в Российское общество защиты женщин с просьбой открыть местное отделение.

— Догадываюсь, кто бы это мог быть. Все или почти все учительницы.

— Да. Тринадцать дам из среды педагогов. Но самое неприличное-то в другом: к ним присоединились два господина…

— Наверняка – мужья главных зачинщиц этого предприятия.

— Так точно.

— Губернатор не даст им ходу!

— Говорят, будто бы предварительно показали письмо губернатору.

— И что же?

— Принял весьма сочувственно.

— Ни за что не поверю, слухи это всё, одни только слухи! У нас же знаете как: на десять раз вывернут и преувеличат! Недавно директор Промышленного училища распорядился об изменении формы воспитанников – и тотчас зашумели о присвоении этому училищу статуса высшего учебного заведения.

— А ведь хорошее предположение, радует!

Зиму с 1901-го на 1902 год ждали в Иркутске с большим нетерпением, особенно в Добровольном пожарном обществе – оно разглядело симпатичный источник дохода в устройстве катков и ещё в первой декаде октября заарендовало у городской управы на весь зимний сезон центральную площадь. Не смутил и вздёрнутый городскою управою ценник (100 рублей). А вот «Восточное обозрение» возмутилось: «Уж не думает ли управа таким способом пополнить 180000 дефицита в своих отчётах?».

Из газеты «Восточное обозрение» от 6 февраля 1902 г.: В воскресенье 3 февраля на катке Пожарного общества состоялась призовая «перебежка» на 50 кругов, что равняется четырнадцати верстам. В состязании приняли участие конькобежцы Мельников и Ворожцов, причём первый пробежал назначенную дистанцию в 36 или 37 минут – на 2 минуты и 19 секунд менее, чем его противник. И таким образом приз (две серебряные чарки) был выигран Мельниковым.

Иркутские кулуары

МНЕ НРАВИТСЯ «ИРКУТСКИЕ КУЛУАРЫ» ОТСУТСТВИЕМ НАЗИДАТЕЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ, И ЕЩЁ УМЕНИЕМ НЕОЖИДАННЫМ ОБРАЗОМ ОСВЕЩАТЬ ПРИВЫЧНОЕ

Татьяна Медведева, медиатор

Обсуждения

-

И снова о хокку!

С интервью на книгу открывается несколько иной взгляд. Как инструкция по применению)) Молодцы! -

«Созвездие, ĸоторого ниĸто не видел»

Рассказ безумно понравился, затронул нотки души ❤️ -

Новые времена требуют новых подходов

Очень жаль. очень. Много слышал об этой газете и ее коллективе. И о редакторе тоже. Суметь на пустом ... -

Кулуарник. Продолжение…

Чувствуется атмосфера! В следующий раз обязательно приду. Люблю искреннее творчество - не на продажу. -

Борзость - гордость миллениалов

Сергей как всегда хорош конечно! Ему надо сборник реплик выпустить. Зашло бы народу

Комментарии